1. 서 론

해양에서 동물플랑크톤의 군집 특성과 생산력 연구를 위해서는 동물플랑크톤의 개체수뿐만 아니라 생체량 자료가 필요하다(Runge and Roff 2000; Hopcroft et al. 2010; 최 등 2011; Kang and Kim 2021). 동물플랑크톤의 생체량 자료는 개체수 정보로는 평가하기 어려운 생태계내에서 다양한 크기그룹의 동물플랑크톤의 중요성을 평가하는데 이용되기도 한다(최 등 2011; 강 등 2015).

일반적으로 동물플랑크톤 생체량은 습중량(wet weight), 배수량(displacement volume), 건중량(dry weight), 탄소량(carbon weight) 등과 같은 다양한 방법으로 측정이 가능하다(Postel et al. 2000). 동물플랑크톤에서 특정 개체군의 생체량을 알고자 할 경우, 전체 시료로부터 원하는 대상의 개체군 시료를 선별해야 한다. 그러나 개체의 크기가 작고(예, 중형동물플랑크톤), 시료의 양이 적으며, 동물플랑크톤 외에 유기쇄설물(detritus)이나 식물플랑크톤이 대량으로 섞일 경우, 기존의 무게 측정 방법을 사용하는데 한계가 있다. 따라서 연구 대상 생물의 길이(length)-무게(weight) 관계식 정보가 있으면, 이 관계식을 이용하여 연구 대상 생물의 길이 정보로부터 생체량을 쉽게 추정할 수 있어 편리하다. 연구 대상으로 하는 동물플랑크톤 개체군의 생체량을 추정하기 위해 현재까지의 연구경향을 보면, 동일 종 또는 형태가 비슷한 종에 대한 길이-무게 관계식 자료를 활용하거나(Jiménez-Pérez and Lavaniegos 2004; Hopcroft et al. 2010; Kang and Kim 2021), 직접 조사해역의 대상 생물의 길이-무게 관계식을 도출하여 사용하기도 한다(Kobari et al. 2003; Kang and Kang 2005).

우리나라 연근해에서 Calanus sinicus는 연중 출현하는 주요한 요각류이며, 주로 봄철에 많이 출현한다(Kang and Hong 1998; Kang and Kim 2008; 장 등 2012; 서 등 2018). 또한 C. sinicus는 황해 생태계의 주요한 구성 요소로서 이들의 생태 특성에 대한 다양한 연구가 수행되었다(Park 1997; Liu et al. 2003; Wang et al. 2003; Huo et al. 2008; Kang et al. 2011; 김과 강 2020).

요각류 Calanus sinicus의 길이-무게 관계식은 현재 3개가 보고 되었다(Uye 1982, 1988; Nakata et al. 2001). 그러나 우리나라 연근해에서 출현하는 C. sinicus의 길이-무게 관계식은 아직까지 없으며, 국내 C. sinicus 개체군의 생태 연구에서 생체량은 주로 Uye (1988) 식을 사용하여 추정하고 있다(Kang et al. 2011; Kang and Kim 2021). 일반적으로 동물플랑크톤의 생체량은 계절과 지역에 따라서 차이를 보이기도 하기 때문에(Uye 1982; Conover and Huntley 1991; Mauchline 1998; Nakata et al. 2001), 우리나라 연근해에 출현하는 C. sinicus의 생체량을 보다 정확하게 추정하기 위해서는 지역해에서 출현하는 C. sinicus 개체군에 대한 길이-무게 관계식 도출이 필요하다.

본 연구에서는 Calanus sinicus가 봄철에 많이 출현하기 때문에 이 시기에 부산 연안에서 출현하는 C. sinicus를 채집하여 길이-무게 관계식을 도출하였으며, 향후 우리나라 연안의 C. sinicus 개체군의 생체량을 추정하는데 활용하고자 한다.

2. 재료 및 방법

부산 연안의 한 정점(35° 3’52.35”N, 129° 5’21.03”E)에서 2020년 4월 8일–21일에 2회, 2021년 3월 17일–4월 21일에 5회 동물플랑크톤을 채집하였다. 현장에서 원추형 네트(망구 크기 45 cm, 망목 크기 200 μm)로 시료를 채집하여 아이스박스에 담아 실험실로 운반하였다.

실험실에서 채집된 시료 중에서 요각류 Calanus sinicus의 copepodite 4단계(CIV), 5단계(CV), 성체(CVI)를 선별한 후, 두흉부 길이(prosome length)를 해부현미경(Stemi 2000-C, Zeiss, Germany)과 연결된 영상분석프그램(CellSens version 1.13, Olympus, Japan)으로 측정하였다. 실험 반복구는 CIV기 4개, CV기 14개, CVI기 8개로서 총 26개 이였으며, 한 반복구에서 길이와 생체량 측정에 사용된 C. sinicus는 발생단계별로 CIV기 22–105 개체, CV기 19–73 개체, CVI기 28–70 개체 범위였다(Table 1). 요각류의 무게 측정을 위해서는 발생단계별 크기를 고려하여 크기가 작은 개체는 상대적으로 많은 개체수가 필요하며, 반대로 크기가 큰 개체는 상대적으로 적은 개체수가 필요하다. 본 연구에서 현장에서 채집된 C. sinicus의 발생단계별 개체수가 다르기 때문에 실제 실험에 사용된 개체수는 같은 발생단계라 하더라도 조사시기마다 차이가 있었다. 또한, 채집된 시료로부터 가능하면 반복 측정 횟수를 늘리면서도 무게 측정이 가능한 개체수 확보를 위하여 임의적으로 실험에 사용된 개체수를 조정하였기 때문에 같은 발생단계별 반복구에서도 개체수의 차이가 있었다(Table 1). 그러나 본 연구는 C. sinicus의 발생단계별 시료를 현장에서 여러 번 채집한 후, 가능하면 발생단계별 무게를 반복 측정하여 의미 있는 길이-무게 관계식을 도출하는 것이 목적이기 때문에, 발생단계별 사용된 개체수 차이나 발생단계별 반복구의 개체수 차이는 관계식을 도출하는데 영향을 주지 않는 것으로 가정하였다. 한편, C. sinicus의 발생단계 구분은 이 (1986)의 Calanoid 유생기의 형태학적 연구를 기준으로 하였다.

Table 1.

Summary of mean prosome length (PL) with standard deviation (SD), dry weight (DW), and carbon content of the developmental stages, copepodite 4 (CVI) to 5 (CV) and adult male (CVIM) and female (CVIF) of Calanus sinicus off Busan, Korea with water temperature (WT) and chlorophyll-a (Chl-a) concentration during the experiments in March to April of 2020 and 2021

길이 측정이 끝난 각 반복구의 Calanus sinicus 시료를 2 mL 용량의 microcentrifuge tube (Eppendorf, Hamburg, Germany)에 담고, 증류수를 이용하여 시료에 포함된 염분을 제거한 후 동결건조 하였다. 건조된 C. sinicus 시료의 무게는 정밀저울(Cubis® II, Sartorius, Göttingen, Germany)을 이용하여 측정하였다. 건중량 측정이 끝난 C. sinicus 시료는 염산 증기를 이용하여 외골격에 존재할 수 있는 무기탄소를 제거한 후 원소분석기(Euro EA3028, EuroVector, Milan, Italy)를 이용하여 체내 유기탄소 함량을 분석하였다. 정량분석을 위한 표준물질은 sulfanilamide를 사용하였다. 각 반복구의 발생단계별 개체수로 나누어 단위 개체당 건중량과 탄소량으로 환산하였다.

길이-무게 관계식은 측정된 길이와 무게(건중량 또는 탄소량) 자료를 log10으로 변환한 후, 직선회귀식을 도출하였으며, 도출된 회귀식의 기울기는 분산분석을 통하여 유의성을 검증하였다. 직선회귀식 도출과 기울기 검증은 엑셀 프로그램(예, 추세선 추가, 회귀분석)을 이용하였다.

조사 현장의 환경자료로서 현장 수온은 국립해양조사원 바다누리 해양정보 서비스(http://www.khoa.go.kr/oceangrid/khoa/koofs.do)에서 부산 조위관측소의 표층 수온을 사용하였다. 엽록소-a 농도는 표층수 1 L를 GF/F 여과지(Whatman, Maidstone, UK)로 걸러 90% 아세톤을 넣고 -20℃에서 24시간 동안 색소를 추출하여 형광광도계(Turner Design, Trilogy, USA)로 측정하였다.

3. 결과 및 고찰

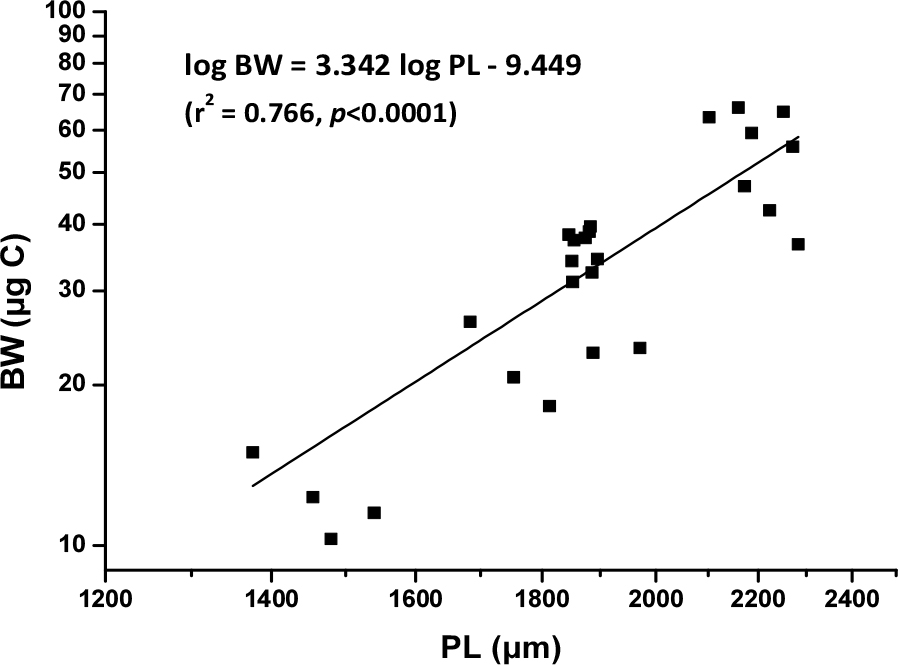

부산 연안에서 2020년과 2021년 3–4월에 채집된 Calanus sinicus의 발생단계별 두흉부 길이는 CIV기가 1,376–1,540 µm 범위, CV기가 1,753–1,971 µm 범위, CVI기가 2,160–2,283 µm 범위였다(Table 1). 현장의 표층 수온은 13.0–15.0℃ 범위였으며, 엽록소-a 농도는 0.67–6.25 µg L-1 범위(평균 3.03 µg L-1)이었다(Table 1). Calanus sinicus CIV기부터 CVI기 시료의 개체당 건중량과 탄소량 자료로부터 도출한 길이-무게 관계식은 다음과 같다(Fig. 1).

log C = 3.342 log PL - 9.449

log DW = 3.394 log PL - 9.219

여기서, C는 탄소량으로 나타낸 몸무게(µg), DW는 건중량으로 나타낸 몸무게(µg), PL은 두흉부 길이(µm)이다. 탄소량과 건중량으로 나타낸 관계식의 결정계수(r2)는 각각 0.766, 0.648로서 두 식 모두 유의하였다(p < 0.0001, n = 26). 한편, C. sinicus의 CIV–CVI기 개체의 건중량에 대한 탄소량의 비는 평균 38.4% (n = 26)이었다.

Calanus sinicus의 길이-무게 관계식은 본 연구를 포함하면 4개이다(Table 2). Uye (1982)는 엽록소-a 양이 비교적 높은 일본 세토내해(Inland Sea of Japan)의 여름철 시료로부터 직선 관계식을 도출하였다. Uye (1988)는 실험실에서 과량의 먹이를 제공한 사육실험으로부터 얻은 CI기부터 CVI기까지의 시료를 사용하여 직선 관계식을 도출하였다. Nakata et al. (2001)은 쿠로시오 해류 부근에서 채집된 시료를 사용하여 포물선 관계식을 도출하였다.

Table 2.

Summary of regressions of the length-weight of Calanus sinicus in different region. Stages indicate the developmental stage, copepodite 1 (CI) to 5 (CV) and adult (CVI) of C. sinicus. The parabolic equation from Nakata et al. (2001) was transformed to linear equation for comparison. PL is mm in unit in case of Nakata et al. (2001). PL: prosome length (µm), C: carbon content (µg), DW: dry weight (µg)

| Month |

Chl-a (µg L-1) | Stages | Sample | Region | Regression | r2 | References |

|

March– April | 3.03 | CIV-CVI | field |

off Busan, Korea | log C = 3.342 log PL - 9.449 | 0.766 | Present study |

| log DW = 3.394 log PL - 9.219 | 0.648 | ||||||

|

June– Sept. | 7.0 | - | field |

Inland Sea of Japan | log C = 2.64 log PL - 7.00 | 0.832 | Uye (1982) |

| log DW = 2.66 log PL - 6.68 | 0.841 | ||||||

| - | excess food | CI-CVI | lab. |

Inland Sea of Japan | log C = 3.378 log PL - 9.416 | - | Uye (1988) |

| - | - | - | field |

near Kuroshio, Japan |

log C = 2.59 log PL + 0.537 (C = 3.44 PL2.59) | 0.771 | Nakata et al. (2001) |

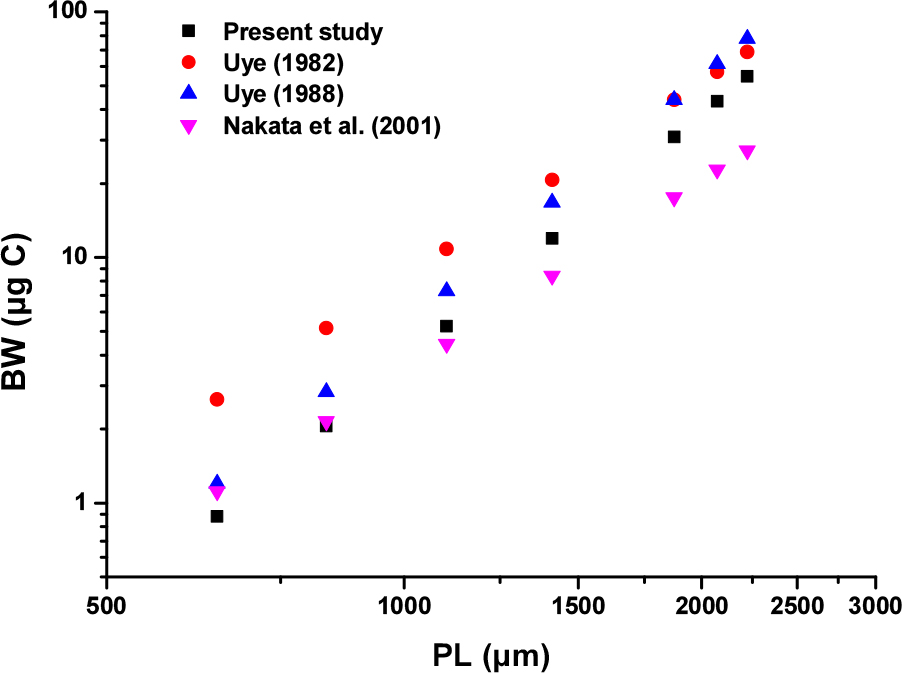

지금까지 도출된 Calanus sinicus의 4개의 길이-무게 관계식을 비교하기 위하여, 남해에서 봄철에 채집된 C. sinicus의 CI기부터 CVI기의 평균 두흉부 길이 자료(Kang and Hong 1998)를 사용하여 각 관계식에 의해 추정된 CI기부터 CVI기의 탄소 무게를 비교하였다(Table 3, Fig. 2). 남해에서 봄철에 채집된 C. sinicus 두흉부 길이는 647–2,224 µm 범위였는데(Kang and Hong 1998), 여러 길이-무게 관계식으로 추정된 탄소량은 각각 2.6–68.6 µg C (Uye 1982), 1.2–77.7 µg C (Uye 1988), 1.1–27.3 µg C (Nakata et al. 2001) 범위였으며, 본 연구의 관계식은 0.9–54.6 µg C 범위를 보였다(Table 3). Uye (1982)의 관계식에 대한 본 연구의 관계식의 상대적인 과소 평가 정도는 평균 42%이었으며, CVI기보다는 CI기로 갈수록 과소 평가 정도가 커졌다. 다음으로 Uye (1988)의 관계식에 대한 본 연구의 관계식의 상대적인 과소 평가 정도는 평균 28%로서 C. sinicus의 발생단계에 따른 차이가 거의 없이 일정하였다. 한편 본 연구의 관계식에 대한 Nakata et al. (2001)의 관계식의 상대적인 과소 또는 과대 평가 정도를 보면, CI–CII기는 본 연구의 관계식보다 상대적으로 과대 평가되었고, 나머지 발생단계(CIII–CVI기)는 본 연구의 관계식보다 상대적으로 15–50% 과소 평가되었으며, 전체적으로는 평균 12% 과소 평가되었다. 따라서 4개 길이-무게 관계식 중에서 본 연구의 관계식은 CI–CII기를 제외하면 중간 정도의 개체당 탄소량 추정치를 보여준다(Table 3, Fig. 2). 이전 연구와의 탄소량 추정치 차이는 주로 계절적 또는 지역적 차이에 기인한 것으로 판단된다.

Table 3.

Summary of differences among body weight (BW) estimated from various regressions at a given prosome length (PL) of Calanus sinicus in the southern sea of Korea (Kang and Hong 1998). Minus sign in the difference of BW as percentage means overestimation, and unless otherwise noted, underestimation to the group being compared. Mean and standard deviation (SD) were calculated from arcsine transformed data of percent difference of BW. Stages indicate the developmental stage, copepodite 1 (CI) to 5 (CV) and adult male (CVIM) and female (CVIF) of C. sinicus

| Stages | PL (µm) | BW (µg C) estimated from regressions | Differences of BW as percentage | |||||

| Uye (1982) | Uye (1988) | Nakata et al. (2001) | Present study |

Present study to Uye (1982) |

Present study to Uye (1988) | Nakata et al. (2001) to present study | ||

| CI | 647 | 2.6 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 66.6 | 26.6 | -26.4 |

| CII | 834 | 5.2 | 2.8 | 2.1 | 2.1 | 60.0 | 27.2 | -4.4 |

| CIII | 1104 | 10.8 | 7.3 | 4.4 | 5.3 | 51.3 | 28.0 | 15.4 |

| CIV | 1412 | 20.7 | 16.8 | 8.4 | 12.0 | 42.2 | 28.6 | 29.7 |

| CV | 1876 | 43.8 | 43.8 | 17.5 | 30.9 | 29.4 | 29.3 | 43.2 |

| CVIM | 2074 | 57.1 | 61.4 | 22.8 | 43.2 | 24.2 | 29.6 | 47.4 |

| CVIF | 2224 | 68.6 | 77.7 | 27.3 | 54.6 | 20.4 | 29.8 | 50.1 |

| Mean | 41.5 | 28.4 | 12.2 | |||||

| SD | 3.5 | 0.02 | 25.1 | |||||

Fig. 2.

Comparison of the relationships of prosome length (PL) and body weight (BW) of copepodites and adult of Calanus sinicus from the different authors (see Table 3 for data of PL and BW)

동물플랑크톤 가운데 요각류의 건중량과 탄소량은 계절이나 지역에 따라 변할 수 있다(Mauchline 1998). 일반적으로 요각류는 계절에 따라 길이의 차이가 관찰되는데, Calanus sinicus 길이도 계절에 따라 변화를 보인다(Liang and Uye 1996; Kang and Hong 1998; Kang and Kang 2005). 또한 요각류의 건중량도 길이와 마찬가지로 계절에 따라 변한다(Conover and Huntley 1991; Green et al. 1993). 예로서 영국해협(English Channel)에서 요각류 Calanus helgolandicus와 Pseudocalanus elongatus의 CI기 탄소량이 5월부터 8월까지 38%에서 21%로 감소하였고, 길이는 각각 4%, 2% 감소하였다(Green et al. 1993). Conover and Huntley (1991)는 남극의 동부 웨들해(Eastern Weddell Sea)에서 요각류 Calanus propinquus CV기 건중량이 계절에 따라 차이가 있음을 고찰하였는데, 10월과 1월의 건중량이 각각 722 µg (Mizdalski 1988), 947 µg (Hagen 1988)로서 차이가 있었다. Tanskanen (1994)은 북부 발트해(Baltic Sea)에서 요각류 Acartia bifilosa의 CI–CVI기의 길이-무게 관계식이 4월과 10월에 각각 Log C = 2.181 log PL - 6.141, Log C = 2.643 log PL - 7.353 (여기서, C는 탄소량, µg; PL은 두흉부 길이, µm)으로서 차이가 있음을 보였다.

한편, 같은 요각류 종이라도 지역에 따라 건중량의 차이를 보이기도 한다. Conover and Huntley (1991)는 남극의 조사해역에 따라 요각류 Calanus propinquus의 CV기 건중량에 차이가 있음을 고찰하였다. 예를 들면, 2월에 남부 웨들해(Southern Weddell Sea)와 서부 Bransfield에서 CV기의 건중량은 각각 1,298 µg (Hagen 1988), 785 µg (Conover and Huntley 1991)으로서 남부 웨들해에서 더 높았다. 성체 암컷의 건중량도 동일한 계절조사에서 동부 웨들해와 남부 웨들해에서 각각 1,597 µg, 1,770 µg (Hagen 1988)으로서 남부 웨들해에서 더 높아, 같은 종이라도 지역에 따라 건중량의 차이가 있었다. 마찬가지로 다른 해역에 서식하는 요각류의 길이-무게 관계식도 차이를 보이는데, 발트해의 중앙부(Baltic proper)와 보스니아만(Bothnian Bay)의 요각류 Eurytermora affinis CI–CVI기를 대상으로 도출한 길이-무게 관계식이 각각 Log C = 2.13 log PL - 5.87, Log C = 2.83 log PL - 7.694 (여기서, C는 탄소량, µg; PL은 두흉부 길이, µm; Kankaala and Johansson 1986)로서 조사 해역에 따라 회귀식의 기울기에 차이를 보였다.

본 연구는 봄철에 부산 연안에서 채집된 Calanus sinicus의 발생단계 CIV–CVI기 개체를 사용하였다. 먹이가 충분한 조건에서 사육 실험을 통하여 도출한 Uye (1988)식과 비교하면 상대적으로 과소 평가되었지만, 발생단계별 과소평가 정도는 거의 차이가 없이 유사하였다(Fig. 2, Table 3). 따라서 부산 연안의 봄철과 같이 대체로 먹이가 충분한 환경에서는 CIV–CVI기만 사용하더라도 먹이가 충분한 조건에서 CI–CVI기를 사용한 경우와 회귀식의 기울기는 크게 다르지 않은 것 같다.